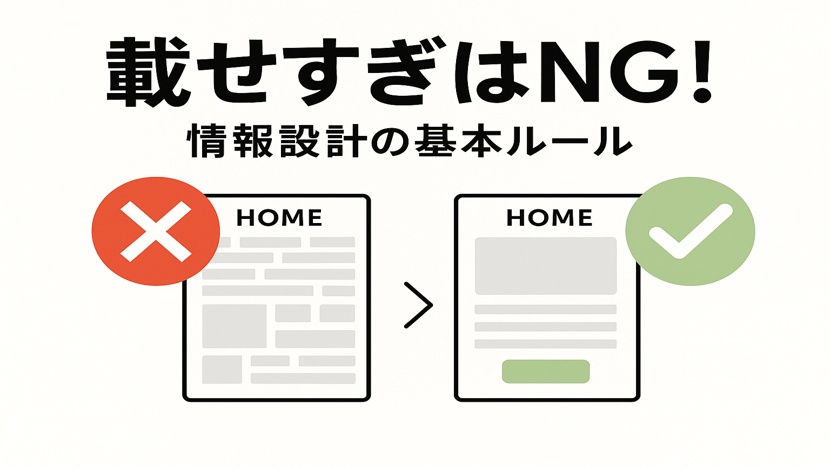

ホームページに“載せすぎ”はNG?情報設計の基本ルール

「せっかくホームページを作ったのに、見てもらえていない」

「伝えたいことは全部書いたのに、反応がない…」

そんなとき、原因は“情報の載せすぎ”かもしれません。

実は、Webサイトは**「情報量が多ければ良い」わけではなく、伝え方・見せ方が非常に重要**です。

この記事では、ユーザーに正しく伝えるための情報設計(インフォメーションアーキテクチャ)の基本ルールを紹介します。

「全部載せたい」が逆効果になる理由

Webサイトはパンフレットとは違い、ユーザーが自分で操作して見るという特性があります。

情報が多すぎると、次のようなことが起きがちです。

- どこを見ればいいか分からず、離脱される

- 重要な情報が埋もれてしまう

- 「結局この会社は何をしてるの?」という印象になる

つまり、「伝えたいこと」よりも「伝わること」を優先すべきなのです。

情報設計の基本ステップ

1. ユーザーの目的を明確にする

「誰が」「何のために」サイトを見るのかをまず整理しましょう。

例:商品購入/会社情報の確認/採用情報を探している など

2. 情報をグループ分けする

似た内容を1つのまとまりにし、ページ単位で構成を考えます。

例:

- サービス紹介 → 目的・特長・料金

- 会社情報 → 代表挨拶・アクセス・沿革

3. 優先順位をつける

「すべて重要」ではなく、ユーザーにとっての重要度で並べ替えます。

上から順に見られることを意識して設計します。

「1ページ1メッセージ」が基本ルール

1ページに複数の話題が混ざっていると、ユーザーは混乱します。

そのため、1ページにつき伝える内容は1テーマに絞るのが基本です。

例:

× 「サービス説明と会社紹介を1ページにまとめる」

○ 「サービスはサービスページ」「会社情報は会社情報ページ」に分ける

分けることで、検索エンジンからの評価も高まりやすくなります。

「視線の流れ」と「導線」を意識する

ユーザーの視線は左上→右下に動く傾向があります。

それに沿って以下のような配置を心がけましょう。

- 最も伝えたいことはファーストビュー(最上部)に

- ボタンやリンクはわかりやすく配置

- 誘導先のページには「続きを知りたい人向け」の情報を置く

サイト内での“迷子”を防ぐためにも、ナビゲーションの明確さは重要です。

「載せない」こともユーザーへのやさしさ

情報設計で大切なのは、「何を載せるか」と同じくらい「何を載せないか」です。

ユーザーの集中力や時間は限られているため、不要な情報は思い切って省くことも戦略の1つです。

伝わるWebサイトを一緒に考えてみませんか?

何を載せるべきか自信がない」

「情報を整理したいけど、自分たちでは難しい…」

そんな方のために、当社では情報設計に関する相談を承っております。

ヒアリングを通じて、伝わる構成・導線の設計をご提案いたします。

是非お気軽にお問い合わせください。

Writer

nemo

会社でアニ研(アニメ研究会)を設立したりするヲタク系Webディレクターです。

大切なことは音楽とアニメと漫画から教わりました。